Uno scrittore e i suoi quaderni: Parte II

Carissimi Lettori,

continua il viaggio tra le pagine ingiallite e sconclusionate dei miei appunti di astronomia, stravaganti vicissitudini di un giovane esploratore dell’infinito con la passione per la scienza.

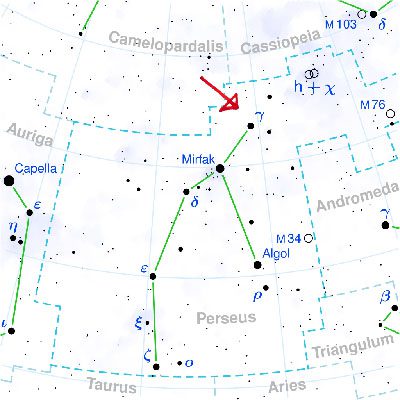

Questo nuovo episodio ci porterà a una distanza di migliaia di anni luce dal nostro pianeta, un balzo nel passato della Terra quando ancora i mammut scorrazzavano nella pianura lacustre: andremo alla ricerca dell’affascinante Ammasso Doppio di Perseo, anche noto come h+χ Per.

Il periodo dell’anno è cambiato. Siamo poco oltre metà ottobre, le prime nebbie hanno già iniziato a far visita alle genti della bassa. Le calde serate dei primi giorni d’estate sono poco più che il ricordo del profumo di uno zampirone acceso all’imbrunire, o di quell’ultimo mozzicone di sigaretta rubato alla disattenzione di mia madre che mi divertivo lanciare in aria immaginando quella vivida scia luminosa nient’altro che l’afflato finale di una solitaria stella cadente. Al frinire dei grilli, si sostituisce l’ovattato silenzio che avvolgeva quel finto tepore di serate d’autunno trascorse al cannocchiale a osservare la volta celeste.

Buona lettura.

“Venerdì, 19/10/79 (oss. tel. rifrat, 30×30) h AR = 2h12m decl. +56° 41’ χ AR = 2h15m decl. +56° 39’

Osservato ammasso doppio in Perseo h e χ NGC 869, 884.

L’ammasso si trova fra a Persei e d Cassiopeiae; questi ammassi aperti di stelle brillanti, ognuno dei quali ha un diametro più grande di quello apparente lunare, offrono una stupenda vista nei binocoli, molto bella è la parte della Via Lattea vicina a loro.

L’ammasso sembra circondato da gas, prima ho pensato che si trattasse di stelle della Via Lattea, ma poi ho capito che si trattava di due macchie lattiginose distanti 50’; l’ammasso χ era il più grande e più ricco di stelle, però di luminosità debole, mentre l’altro, h, è più piccolo, ma molto più luminoso.

L’osservazione è avvenuta alle 20/30, mi è stato facile trovarlo perché lo si poteva distinguere ad occhio nudo.”

L’ammasso sembra circondato da gas, prima ho pensato che si trattasse di stelle della Via Lattea, ma poi ho capito che si trattava di due macchie lattiginose distanti 50’; l’ammasso χ era il più grande e più ricco di stelle, però di luminosità debole, mentre l’altro, h, è più piccolo, ma molto più luminoso.

L’osservazione è avvenuta alle 20/30, mi è stato facile trovarlo perché lo si poteva distinguere ad occhio nudo.”

(testo originale estratto dal quaderno di appunti di D. Formenti)

Parte II

Un tardo pomeriggio di un uggioso autunno inoltrato, come tanti altri, indossato con stile da noi gente della bassa.

La lampada da tavolo, con delicata discrezione, proiettava sul piano della scrivania un cono di luce sufficiente a garantire una dignitosa consultazione del mio prezioso atlante celeste di ‘Giovanni Battista Lacchini’ (rimando i più curiosi alla lettura della ‘Parte I’ di questa serie di racconti). Non potevo certo lamentarmi dell’illuminazione della stanza. Se le sei lampade da 50 Watt posizionate all’interno della ‘cosmonave’, che elegante e austera pendeva dal centro del soffitto, fossero state accese tutte insieme, avrebbero sicuramente fatto sfigurare un faro aeroportuale. Fortunatamente mio padre aveva avuto l’accortezza di mettere ben due interruttori per accenderle a gruppi di tre, lasciandomi la responsabilità della salvaguardia del pianeta e della nostra bolletta dell’elettricità.

Immagino vi starete chiedendo cosa mai ci facesse una cosmonave nella mia camera da letto, anche se, visti i miei trascorsi di ‘giovine ingegnere missilistico’, non dovreste esserne stupiti più di tanto.

È chiaro che si trattava di un semplice lampadario, ma la mia fervida fantasia lo dipingeva come un avveniristico vascello stellare: un sottile stelo di metallo lucente terminava in una semisfera al cui interno era ospitato il ponte di comando e parte dell’equipaggio preposto alla navigazione. In realtà la semisfera altro non era che la copertura per nascondere il gancio usato per appendere il lampadario al soffitto e i cavi elettrici di alimentazione. Lo stelo, oltre alla banale funzione di sorreggere l’intera struttura del lampadario, permetteva al personale di bordo di raggiungere comodamente l’ampio modulo abitativo posto esattamente dalla parte opposta al ponte di comando.

Due cilindri metallici impilati l’uno sull’altro, ma di diverso diametro, probabile quanto discutibile vezzo architettonico del progettista, terminavano con un vistoso dado di serraggio. Questo garantiva un sicuro punto d’attracco per le navi spaziali in transito sulle rotte che dal nostro pianeta conducevano alle colonie esterne del Sistema Solare. Ma senza ombra di dubbio, l’impiego più frequente che se ne faceva, era quello di camera di compensazione per ancorare la cosmonave alla stazione spaziale d’appoggio.

Di queste ne esistevano ben tre: la prima, in orbita attorno alla Luna come supporto logistico alla base presente all’interno del cratere Shackleton. La seconda, di dimensioni quasi doppie rispetto alla prima, e fiore all’occhiello della Federazione Spaziale, costruita attorno a Marte, essenzialmente per scopi commerciali dovendo servire gli innumerevoli avamposti di estrazione mineraria presenti nella vicina fascia degli asteroidi. La terza orbitava attorno a Ganimede, principale luna di Giove.

Sulle attività di quest’ultima stazione vi era grande riserbo, sia da parte degli enti governativi preposti che da quelli scientifici. Da indiscrezioni, però non suffragate da prove certe, pareva fossero state individuate forme di vita aliena nel vasto oceano presente sotto la crosta ghiacciata del satellite. Questo mi avrebbe sicuramente dato qualche spunto per fare esperimenti di sospensione criogenica con zanzare all’interno del surgelatore che, con monolitica presenza, occupava un angolo della cucina di casa (di come ho creato l’ambiente del pianeta Venere usando un barattolo di marmellata ne parlerò in un prossimo intervento).

All’interno dell’emblematica struttura cilindrica avevo sistemato le cabine private, in cui l’equipaggio poteva riposare o avere quel minimo di intimità che male non faceva in ambienti tanto circoscritti. Mi immaginavo un’area relax centrale in cui era possibile avvicendarsi nella consumazione del pasto quotidiano, o dove semplicemente scambiare quattro chiacchiere con i compagni di viaggio, magari sorseggiando un salutare bicchiere di spuma rossa da meditazione o bere una corroborante tisana alla menta. I laboratori di ricerca e l’ospedale, fondamentali per un’astronave di quelle dimensioni, erano posizionati al livello inferiore, facilmente raggiungibile con ascensori a levitazione magnetica.

Avete presente i bussolotti di plastica gialla usati da una nota azienda dolciaria italiana per preservare piccoli giocattoli all’interno di uova di cioccolato al latte? Bene, ora ipotizziamo di aumentare la loro dimensione di almeno sei o sette volte e di sostituire la plastica con elegante vetro bianco opacizzato.

Avremo così ottenuto un grosso bozzolo trasparente al cui interno era possibile inserire una generosa lampada a incandescenza (quelle a basso consumo ancora non esistevano, al limite ci si poteva accontentare di tubi al neon, troppo ingombranti per un lampadario da camera). All’estremo rivolto verso il pavimento, il bozzolo portalampada terminava in un tubo di alluminio anodizzato della giusta lunghezza per ospitare un secondo punto luce di egual potenza. Fissando saldamente tre di questi potentissimi motori a fusione nucleare al lungo condotto che si sviluppava da poppa a prua (ricorderete essere questo fondamentale per mantenere il lampadario appeso al soffitto) avremo ottenuto l’efficiente sistema di propulsione dell’astronave.

Un ultimo dettaglio, di non poco conto, completava la configurazione strutturale del vascello: delle lunghe lamine di metallo di forma rettangolare, leggermente ripiegate verso l’esterno nella parte prossima al ponte di comando, erano interposte tra i singoli reattori e il corpo dell’astronave. La giusta accortezza degli ingegneri aerospaziali per proteggere l’equipaggio sia dall’elevato calore sviluppato dal sistema di propulsione durante il funzionamento che da improbabili, ma possibili, fughe di plasma. A dire il vero ci sarebbe stato anche un ulteriore vantaggio, meno rilevante ai fini della navigazione nello spazio, ma sicuramente di maggior impatto dal punto di vista pratico: diffondere luce indiretta all’interno della stanza attraverso un gioco di riflessioni sulle lamine metalliche.

Ma lasciamo l’equipaggio dell’astronave alle ordinarie operazioni in vista dell’imminente decollo e andiamo a ritroso di quella giornata che non era iniziata nel migliore dei modi.

Alzando la tapparella della mia camera da letto, nonché laboratorio per la ricerca avanzata, mi si era parata davanti agli occhi una spessa coltre di nebbia. Nulla di strano per noi abitanti della bassa, nel periodo autunnale quella era una consuetudine più che un’eccezione. Il laconico, quanto inesorabile, “nebbia in Val Padana” annunciato con raffinata dialettica dal colonnello Bernacca il giorno prima, avrebbe già dovuto predispormi mentalmente ad accettare con stoicismo l’evenienza di dover rinunciare alla sessione di osservazioni astronomiche prevista per la serata. Ovviamente vi era sempre la speranza dell’errore umano nell’interpretazione delle carte barometriche, ma, a detta del distinto meteorologo, pareva proprio che gli eventi non avrebbero volto a mio favore in quella grigia giornata.

Un profondo sospiro di sconforto anticipò di poco la lunga sequela di improperi che accompagnò la discesa al piano terra per la prima colazione. Il bestemmiario dell’epoca era alquanto limitato, si riduceva a evocare poche specie animali opportunamente modulate con sinonimi di fanciulle dai facili costumi, facendo sempre molta attenzione a non scomodare divinità, e relativi gradi di parentela, già sufficientemente impegnati a soddisfare le convocazioni ricevute dal parentado a me più prossimo.

Anche la colazione poteva trasformarsi in un momento in cui affrontare, con un minimo di approccio scientifico, lo studio della dinamica con cui il latte e caffè veniva assorbito dai frollini alla panna. Chiaramente l’esperimento non poteva ridursi a poche sterili prove. Era necessario ripetere più e più volte il test per trovare un nesso logico tra il comportamento del biscotto e le condizioni atmosferiche, questo era l’obiettivo che mi ero dato. Già mi vedevo il colonnello Bernacca, moderno aruspice, fare le previsioni meteorologiche inzuppando biscotti in una grossa tazza di latte e caffè. Sicuramente per la casa produttrice dei biscotti sarebbe stata un’azzeccata operazione di marketing.

Purtroppo, tutta quella fisica sperimentale, e vorrei sottolineare che il mio metodo scientifico non ammetteva compromessi, con il passare delle stagioni (consideriamolo un ‘campionamento sul lungo periodo’, mi fa star meglio), ebbe effetti collaterali sull’aumento della mia massa grassa. Tenendo conto che tendenzialmente ero slanciato più verso il basso che verso l’alto, il rischio del sovrappeso era a un tiro di biscotto. Ci misi un po’ a rendermene conto.

C’era il medico di famiglia, ignaro dei miei esperimenti, che lo giustificava come “naturale adattamento fisiologico del ragazzo… siamo alla soglia della pubertà! Niente di preoccupante, poi passa.”

Altri già vedevano il manifestarsi dei primi tratti distintivi della linea generazionale materna: il bisnonno Nandi era di corporatura robusta e pure suo figlio Aroldo non gli era da meno. Il piacere per la buona cucina e, soprattutto, per il buon vino, non giocavano certo a suo favore. Fatto prigioniero in Grecia durante il secondo conflitto mondiale, il nonno era conosciuto in paese come ‘al pret’ (il prete). Mai saputa la ragione di questo singolare ‘scutmai’. Senza voler fare della facile ironia, direi che l’unico punto di contatto che avesse mai avuto con l’ambiente clericale era la sua particolare somiglianza a Fra Tuck, noto personaggio di fantasia, compagno di avventura di Robin Hood. Penso che Aroldo avesse pure un ‘Master in Imprecazioni’, ottenuto in anni di dedizione alla causa, ma di questo non se ne vantava più di tanto.

Altri già vedevano il manifestarsi dei primi tratti distintivi della linea generazionale materna: il bisnonno Nandi era di corporatura robusta e pure suo figlio Aroldo non gli era da meno. Il piacere per la buona cucina e, soprattutto, per il buon vino, non giocavano certo a suo favore. Fatto prigioniero in Grecia durante il secondo conflitto mondiale, il nonno era conosciuto in paese come ‘al pret’ (il prete). Mai saputa la ragione di questo singolare ‘scutmai’. Senza voler fare della facile ironia, direi che l’unico punto di contatto che avesse mai avuto con l’ambiente clericale era la sua particolare somiglianza a Fra Tuck, noto personaggio di fantasia, compagno di avventura di Robin Hood. Penso che Aroldo avesse pure un ‘Master in Imprecazioni’, ottenuto in anni di dedizione alla causa, ma di questo non se ne vantava più di tanto.

Per ultima, sulla linea genealogica, mia madre Eleonora, classe 1934. Questo era l’elegante nome riportato nella sua carta di identità; nella realtà avremmo dovuto fare appello a reminiscenze legate alla mitologia greca, perché tutti (ma proprio tutti) la chiamavano Andromaca, sposa di Ettore (mio padre si chiama Corrado), figlio primogenito di Priamo, re di Troia.

In gioventù era stata una bella donna. Capelli castano chiaro portati sempre lunghi; viso tondo dai fini lineamenti con tratti che, a volte, ricordavano quelli delle donne dell’Est Europa (lei ha sempre sostenuto che il suo vero cognome fosse stato storpiato durante la registrazione all’anagrafe del paese di un lontano antenato, forse il trisavolo); non tanto alta; corpo esile, probabilmente conseguenza del periodo non facile in cui aveva vissuto la sua prima gioventù. Durante la Seconda Guerra Mondiale, la sua casa era stata completamente distrutta durante un bombardamento alleato. Post-parto, iniziò a evidenziare un progressivo aumento della corporatura che la portò ben presto ad allinearsi con il ramo di discendenza.

«Dadi, hai finito di fare colazione? Muoviti, dobbiamo andare a scuola… ti aspetto in macchina (in realtà l’idioma utilizzato sarebbe stato il dialetto. In casa se ne faceva largo uso, e di questo, oggi, me ne compiaccio)» Sentii la voce di mia madre incalzare dal corridoio.

«Mamma, un ultimo esperim… biscotto e arrivo!» Le risposi, ma nella fretta di recuperare con il cucchiaio l’oggetto del test ormai sotto battente liquido, alcune gocce di latte e caffè caddero sul foglio in cui tenevo traccia dei tempi di risposta all’inzuppo del frollino. Cercai di rimediare alla bell’è meglio ottenendo l’effetto esattamente opposto. In uno slancio di ottimismo estremo, mi pareva brutto iniziare la mattinata con cattivi pensieri per la testa, trovai il lato positivo dell’accaduto andando ad arricchire il mio bestemmiario privato con un paio di termini niente male e di sicura provenienza aliena.

Avrei tanto voluto andare a scuola in bicicletta come facevano i miei compagni di classe, ma la cosa era assolutamente impensabile. E se avessi preso troppo freddo? O troppo caldo? C’era pur sempre latente il rischio di sudare eccessivamente e di ammalarsi, vista la mia predisposizione per la bronchite asmatica. E il rischio di essere investito durante il percorso verso la scuola era pur sempre una possibile evenienza (avete idea di quante auto circolassero per le strade di un piccolo paese della provincia di Ferrara sul finire degli anni Settanta?)

Era lei, mia madre, che tutti i santi giorni, pioggia, sole, nebbia, neve e vento che fosse, mi portava a scuola alla mattina e mi veniva a prendere all’una del pomeriggio, non prima, però, di aver cucinato e servito il pasto a mio padre che rientrava dal lavoro per la pausa pranzo alle ore dodici, dieci minuti e zero secondi esatte (mi sono sempre chiesto se prima o poi avrebbero usato lui in sostituzione del riferimento temporale conservato all’Istituto Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris di Torino). In realtà, l’azienda per cui lavorava mio padre aveva una mensa interna, che per poche lire, garantiva ai dipendenti un pasto più che dignitoso, dando così la possibilità di evitare il rientro alla propria dimora per il pranzo.

Probabilmente anche mio padre si interessava di fisica sperimentale (una più che evidente tara di famiglia), perché sosteneva fermamente di aver individuato una stretta correlazione tra il condimento che accompagnava i primi piatti e purulente escrescenze cutanee che si manifestavano principalmente nella regione glutea del suo corpo. Questo gli era causa di non poco dolore nell’assumere posizioni posturali in cui la parte lesa doveva entrare inevitabilmente a contatto con superfici piane. Fortuna voleva che lui trascorresse la maggior parte del suo tempo lavorativo andando in giro per l’impianto a verificare che tutti gli apparati elettrici fossero in perfetta efficienza. Mesi di attenta sperimentazione si conclusero, secondo giusto protocollo accademico, nella discussione della tesi finale (mancava solo il voto e la consegna del diploma da parte del preside di facoltà, dettagli!) inserita all’interno di un acceso dibattito familiare che costrinse mia madre ad accettare l’evidenza dei fatti e a prodigarsi affinché le nuove modalità operative proposte, avessero corso.

Si tenga presente che mio padre, per evitare di introdurre ulteriori variabili che potessero contaminare la nuova fase sperimentale, una volta seduto a tavola, attendeva che tutto gli venisse servito davanti: pur trovandosi fisicamente all’interno della sala da pranzo della propria abitazione, veniva simulato, in toto, quello che poteva essere un ipotetico ambiente di ristorazione. Lo scenario prospettato, per servizio e menù, assomigliava più all’osteria da borgata che a uno stellato da Guida Michelin, ma eravamo pur sempre agli albori di questa nuova tecnologia. Mio padre fu un vero e proprio precursore dei futuri sistemi di realtà virtuale che avrebbero cominciato a fare la loro timida comparsa agli inizi degli anni Novanta.

Tutto ciò provocò a mia madre non poche difficoltà, soprattutto durante il periodo in cui frequentavo la scuola primaria, perché in quegli anni il termine delle lezioni era previsto per le dodici e trenta. La situazione migliorò quando iniziai a frequentare le medie (oggi scuola secondaria di primo grado). Fu proprio all’inizio del primo anno che introdussero, in via sperimentale, le lezioni da cinquantacinque minuti con uscita alle ore tredici anziché alle dodici e trenta. Ricordo ancora che reagii malissimo nell’apprendere quella notizia. Al punto che la profe di italiano presente in aula, vedendo il pallore coprire lentamente il mio viso, smise di botto la lettura della circolare chiedendomi se stessi accusando un qualche malore. Percependo su di me l’attenzione dell’intera classe, non ci misi molto a virare da un preoccupante bianco cadaverico a un più rubicondo colorito con grande sollievo dell’insegnante. Timido e riservato com’ero, non amavo certo essere al centro di tanta attenzione. Avrei affinato nel periodo universitario la mia capacità di recitare in pubblico.

La ragione di tanto disappunto trovava spiegazione nel modo in cui gestivo il mio tempo libero. Ammetto che all’epoca dei fatti soffrivo di un leggero eccesso di metodicità, non che con l’avanzare degli anni la situazione sarebbe migliorata più di tanto, ma in quel periodo ero particolarmente abitudinario, quasi felino, oserei dire.

Alle tredici, massimo tredici e dieci, terminava la mia pausa pranzo. Attendevo quei pochi minuti necessari a mia madre per liberare la tavola della cucina (probabilmente le davo una mano), e iniziavo ad apparecchiare con quaderno, astuccio e sussidiario. L’obiettivo era di terminare i compiti della scuola alle quindici esatte, perché a quell’ora avevo l’appuntamento con il mio amico Elvio per iniziare l’attività ludico-creativa della giornata. E quando non era possibile incontrarci per condizioni meteorologiche avverse, trovavo sempre qualche folle esperimento da allestire, qualche libro a tema scientifico da leggere (altri generi di lettura proprio non erano nelle mie corde) o qualche scontro ucronico tra i soldatini della Deutsches Afrikakorps al comando del feldmaresciallo Erwin Rommel e la tribù Apache capeggiata da Geronimo con un piccolo aiuto da parte del robot Goldrake.

Devo confessare che a me piaceva molto andare a scuola. Non avevo particolare difficoltà a barcamenarmi tra le varie discipline di studio anche se la mia fame bulimica per le materie scientifiche e matematiche era più che manifesta. Ciò che ho sempre amato, e questo sin dalla primaria, era trovare il nesso applicativo con ciò che stavo studiando, questo mi aiutava a comprendere meglio il costrutto teorico che si celava dietro concetti all’apparenza astrusi e, come conseguenza, a sviluppare la fantasia. Ecco la ragione delle serate passate a osservare il cielo stellato con il cannocchiale, per poi andare il giorno seguente, con il microscopio, alla scoperta dell’infinitamente piccolo celato in una goccia d’acqua stagnante.

Con queste affermazioni non vorrei darvi l’idea che fossi il classico secchione ‘so tutto io’. Nulla di più sbagliato, pure io avevo delle difficoltà contro cui combattere. Generalmente si manifestavano con il profilarsi del ritorno a scuola al termine di periodi, anche di pochi giorni, in cui ne rimanevo lontano. Lo so, sembra paradossale, ma ero l’inconsapevole dimostrazione della veridicità di un punto fondamentale della teoria della relatività generale di Albert Einstein!

Egli andava affermando che nulla poteva andare più veloce della luce. La massa dell’oggetto che si stesse cercando di lanciare a tale velocità, sarebbe inesorabilmente aumentata a valori talmente alti che non sarebbe bastato convertire in energia tutta la materia contenuta nell’Universo! Ma se un oggetto già si stesse muovendo a velocità luminale, quindi, senza il bisogno di spronarlo a raggiungerla partendo da fermo, questo non avrebbe violato alcun principio della fisica relativistica.

A questo punto, immagino che vi starete chiedendo il collegamento logico tra la teoria della relatività generale e le mie difficoltà di studente. Direi quasi lapalissiano, ma volendo dirimere ogni minimo dubbio, vado a meglio dettagliare.

Se l’andare a scuola, considerata come funzione del tempo (secondo connotazione matematica, giusto per rimanere in tema), fosse stata una costante, una sorta di continuum temporale, senza un inizio e senza una fine, non mi sarebbe costato alcuna fatica seguirne l’evoluzione, anzi, mi sarei pure divertito. Ma se per un certo intervallo, statisticamente riconducibile alle quarantotto ore, tale funzione avesse malauguratamente (dipende dai punti di vista) assunto valore nullo (l’equivalente di una partenza da fermo), l’azione di maieutica a cui avrei dovuto sottopormi per riscoprire in me il piacere di andare a scuola (in questo caso, di ritornare, volendo essere meticolosi nella trattazione espositiva), sarebbe stata estremamente dispendiosa da un punto di vista energetico, sia esso fisico che mentale.

Lasciamoci alle spalle queste divagazioni e torniamo alla consultazione delle carte stellari.

Dai miei calcoli, il Sole risultava tramontato da pochi minuti. Avessi avuto Google, sarebbe stato molto più semplice reperire informazioni aggiornate sulle abitudini orarie della nostra stella. Ma nel lontano 1979, potevo solo stimare il momento del crescere o del calare del Sole basandomi su quanto riportato in calendario a intervalli regolari di dieci giorni. Per il venti del mese, la data a me più prossima, il crepuscolo era previsto per le diciassette e ventiquattro.

Spensi la lampada e mi girai verso la finestra che avevo alle spalle. La tapparella non era completamente calata, una decina di centimetri separavano il bordo inferiore dal davanzale in marmo. Da sotto filtrava una pallida luce non soffusa, questo faceva ben sperare che la spessa coltre di nebbia che aveva accompagnato il mio rientro da scuola, avesse deciso di disattendere le ferree indicazioni del colonnello Bernacca previste per quel fine giornata.

Rincuorato, illuminai a giorno la stanza accendendo i tre motori a fusione nucleare dell’astronave ormeggiata sopra la mia testa (dire semplicemente che “accesi il lampadario in camera” mi sembrava disattendere le aspettative degli appassionati di fantascienza che stanno leggendo questo racconto). Dalla mia scrivania tenevo tutto sotto controllo. Mio padre aveva inserito nel muro, poco sopra il piano di lavoro dello scrittoio, una serie di prese interrotte e commutatori vari, con i quali era possibile accendere sia la luce della lampada da tavolo che quella a soffitto. Innegabile riconoscere l’importanza di poter disporre di punti della rete elettrica a cui poter collegare uno o più alimentatori durante gli esperimenti che richiedevano più energia di quella fornita da una semplice batteria di pile ricaricabili.

Aprii il largo cassetto della scrivania per recuperare un piccolo astrolabio in cartone plastificato. Mi ero procurato il sofisticato strumento astronomico acquistando un numero speciale del settimanale “L’Europeo”. Quasi tutti i giorni, rientrando da scuola, obbligavo mia madre a fermarsi all’edicola per verificare che la rivista non fosse già sugli scaffali. Precauzione del tutto inutile visto che il gestore aveva promesso di tenermene una copia, ma a quell’età sembrava che le sorti della ricerca astronomica italiana dipendessero proprio da quell’oggetto esoterico.

A dire il vero, possedevo già un astrolabio, più grande e più robusto, realizzato completamente in plastica, ma con la rappresentazione del cielo stellato indubbiamente meno dettagliata, non andava oltre le stelle principali per ogni costellazione. Lo strumento era inserito all’interno di un kit dedicato all’esplorazione del cielo notturno, più che gradito regalo di compleanno da parte dei miei genitori. Una mappa in rilievo della Luna, una meridiana con lo gnomone rimuovibile (nulla a che vedere con il mondo del fantasy, ma semplicemente l’oggetto che proiettava l’ombra del Sole sul piatto dell’orologio solare), un piccolo cannocchiale estensibile di plastica rossa dalle dubbie capacità ottiche (ho sempre avuto la sensazione che anziché l’impiego di lenti per obiettivo e oculare, avessero inserito dei comunissimi fondi di bottiglia) e un libercolo con le istruzioni su come usare la strumentazione in dotazione e alcune nozioni base per iniziare a muovere i primi passi nell’appassionante mondo dell’astronomia, completavano la confezione.

All’epoca dei fatti, mica esistevano le ‘app’ in grado di riprodurre all’istante il cielo stellato e fornire a portata di dito tutte le informazioni necessarie per individuare un qualsiasi oggetto celeste del profondo cielo, stella o pianeta di sorta. L’astrolabio, un atlante celeste e una buona dose di santa pazienza erano la mia app.

L’Ammasso Doppio di Perseo era l’obiettivo dell’imminente serata che avrei voluto dedicare all’osservazione astronomica.

L’Ammasso Doppio di Perseo era l’obiettivo dell’imminente serata che avrei voluto dedicare all’osservazione astronomica.

Impostai l’orario previsto per l’osservazione alle ore ventuno facendo ruotare il quadrante superiore dello strumento in cui una sagoma ellissoidale trasparente apriva la finestra sul cielo previsto per quella sera. Avendo ben chiaro l’orientamento del terrazzo di casa, luogo in cui ero solito allestire il mio campo base per le osservazioni astronomiche, la costellazione di Cassiopea, dall’inconfondibile forma a doppia vu, e quella del Perseo, subito sotto, sarebbero risultate sufficientemente alte sopra la linea dell’orizzonte a nord-est. A dire il vero la linea che vedevo separare la terra dal cielo non era proprio quella dell’orizzonte, ma il filo superiore delle rotaie della tratta ferroviaria Suzzara-Ferrara. La mia specola distava circa una trentina di metri dall’argine su cui, già da fine Ottocento, sfrecciavano (si fa per dire) sbuffando le prime locomotive a vapore. Dall’altra parte del terrapieno, la silenziosa campagna con i suoi profumi e mutevoli colori. Dopotutto, non mi potevo lamentare. Non avevo l’orizzonte astronomico (la linea che separa il mare dal cielo), ma l’inquinamento luminoso in quella direzione era praticamente assente, a parte lo sparuto lumicino di una casa colonica distante diversi chilometri. Probabilmente, il pianeta Venere risultava più luminoso. La casa di zia Ivonne, tutta spostata sulla destra rispetto al settore di cielo da osservare, non rappresentava un ostacolo, e nemmeno esisteva il rischio che le luci della camera da letto accese all’improvviso, vanificassero il tempo speso per raggiungere la giusta acuità visiva. A ottobre inoltrato, e a quell’ora della sera, mia zia era sicuramente nel salottino a guardare la televisione con il marito Lucio.

Finalmente arrivò il momento tanto atteso. Contravvenendo ai sacri dettami del provetto astrofilo dilettante, decisi di iniziare l’osservazione del cielo con ben un’ora e quindici minuti di anticipo sull’orario previsto. Dovevo pur sempre conciliare l’attività scientifica con le ingerenze dell’allora in carica direttore dell’osservatorio astronomico (ovvero mia madre) che mi voleva a letto non oltre le ventidue. Fare ricerca in Italia è sempre stato un grosso problema, ne ero già consapevole a soli tredici anni.

Una veloce sbirciata fuori dall’uscio per assicurarmi che il cielo fosse sgombro da nubi. Sarebbe stato spiacevole attrezzare tutta la strumentazione necessaria, indossare l’abbigliamento d’ordinanza omologato per il rigido clima autunnale della bassa che mi faceva assomigliare a un Mamuthones in procinto di affrontare una EVA (Extra Vehicular Activity), più comunemente nota come attività extra-veicolare. Dopotutto, anche la mia uscita sul terrazzo poteva rientrare a pieno titolo tra queste, o no?) e al termine di tanto affaccendarsi, scoprire che le condizioni della volta celeste erano tali da rendere problematica anche la semplice osservazione della Luna piena; figuriamoci uno sparuto batuffolo di stelle la cui luminosità non andava oltre una magnitudine apparente di quattro punto tre!

A colpo d’occhio individuai la costellazione dell’Orsa Maggiore. Potevo passare alla fase successiva: il controllo finale.

«Lampada con luce rossa? Ce l’ho!» Mi diedi una veloce palpata alla tasca posteriore dei pantaloni per accertarmene.

«Taccuino per appunti? Ce l’ho! E anche la penna.» Taschino interno del giubbotto da esplorazione artica (le condizioni esterne non erano tali da giustificarlo, ma “meglio essere prudenti” come avrebbe detto il direttore dell’osservatorio).

«Mappa celeste? Ce l’ho!» E figuriamoci se poteva mancare.

«‘Astronomia pratica’? Ce l’ho!» Era un interessante libercolo di astronomia, in formato tascabile della Longanesi, edizione del 1977, regalo di mio padre. Il sottotitolo la diceva lunga: “Il vademecum dell’astronomo dilettante”. Con il tempo e le lunghe nottate trascorse in sua compagnia, compresi pienamente il significato di quelle parole: dove io andavo, lui era lì con me. Due amici inseparabili. Ricordo che fu il primo testo che mi svelò i segreti per calcolare le orbite dei pianeti e da lì, la loro posizione in cielo. Capirete che per un tredicenne appassionato qual ero, riuscire a redigere in completa autonomia un grafico da cui ricavare le effemeridi planetarie, aveva un valore inestimabile. Se ci sarà l’occasione, vi parlerò di questa bellissima esperienza che ebbe anche dei retroscena catastrofici (questa è una chiara azione di marketing per catturare la curiosità del lettore, anche se un pizzico di verità c’è).

«‘Astronomia pratica’? Ce l’ho!» Era un interessante libercolo di astronomia, in formato tascabile della Longanesi, edizione del 1977, regalo di mio padre. Il sottotitolo la diceva lunga: “Il vademecum dell’astronomo dilettante”. Con il tempo e le lunghe nottate trascorse in sua compagnia, compresi pienamente il significato di quelle parole: dove io andavo, lui era lì con me. Due amici inseparabili. Ricordo che fu il primo testo che mi svelò i segreti per calcolare le orbite dei pianeti e da lì, la loro posizione in cielo. Capirete che per un tredicenne appassionato qual ero, riuscire a redigere in completa autonomia un grafico da cui ricavare le effemeridi planetarie, aveva un valore inestimabile. Se ci sarà l’occasione, vi parlerò di questa bellissima esperienza che ebbe anche dei retroscena catastrofici (questa è una chiara azione di marketing per catturare la curiosità del lettore, anche se un pizzico di verità c’è).

Il sacro testo sarebbe servito a guidarmi nella ricerca degli oggetti celesti. Riporto di seguito un estratto dal libro al paragrafo PERSEO: “Le stesse a e g forniscono un allineamento con un altro oggetto nebuloso, ma questa volta troviamo due ammassi stellari che quasi si toccano. Nelle notti limpide si vedono ad occhio nudo, ma un binocolo ci mostra uno degli oggetti più belli di tutta la volta celeste”. Direi che i presupposti per uno spettacolo stellare c’erano tutti, e io avevo proprio un posto in prima fila.

Ero pronto per iniziare l’esplorazione, ma avevo la sensazione che qualcosa mi stesse sfuggendo. Ripercorsi mentalmente la lista un paio di volte, finché:

«La Luna, porca vacca! La Luna… » Smorzai l’imprecazione tra i denti; espressioni più colorite sarebbero venute con gli anni a venire.

Avevo dimenticato di controllare la fase della Luna. Se fosse stata piena, potevo rinunciare all’impresa, avrei avuto più probabilità di individuare la luminescenza di una lucciola in pieno Sole, che avere una visione dignitosa dell’Ammasso Doppio di Perseo.

Mi precipitai in camera con la rapidità e l’eleganza di un panda assonnato (vi sfido a muovervi con agilità portando a tracolla sulla destra il cavalletto per il cannocchiale e sulla sinistra lo zainetto militare del nonno Aroldo con dentro le carte stellari e il libro di astronomia) alla ricerca della preziosissima volvella lunare.

Sempre grazie alle indicazioni del libro di cui sopra, mi ero costruito in cartone uno strumento per determinare la fase della Luna in un qualunque giorno dell’anno. C’era chi a tredici anni ritagliava stelline e angioletti per decorare l’albero di Natale e chi ritagliava volvelle, non ci trovo nulla di strano.

Fortunatamente la Luna era un’esile falce in fase calante. Tirai un sospiro di sollievo, o forse una boccata d’aria per lenire l’eccesso di calore corporeo che si stava sviluppando all’interno del mio pesante abbigliamento. Confortato, ritornai con altrettanta rapidità sui miei passi cercando di evitare l’immancabile pila di rotocalchi accatastati sui pochi gradini che separavano la zona notte dal pianerottolo su cui si apriva la porta del piccolo bagno di servizio facente funzione di airlock (camera di equilibrio. Nei veicoli e stazioni spaziali, viene impiegata per consentire agli astronauti di uscire dagli spazi abitativi per effettuare attività extraveicolari. Da qui vi sarà facile intuire come la NASA abbia preso spunto dalla mia abitazione per la progettazione della Stazione Spaziale Internazionale e il futuro Gateway in orbita lunare del programma Artemis).

Il consueto cigolio dell’apertura della paratia esterna dell’airlock accompagnò la mia uscita sul terrazzo. A parte il tasso di umidità paragonabile a quello di ben più rigogliose foreste pluviali rispetto ai pochi arbusti che crescevano spontanei lungo il terrapieno della ferrovia, la temperatura al suolo era tale da permettermi di rimanere all’addiaccio per un tempo sufficiente a individuare l’oggetto celeste prescelto per quella serata. O per lo meno, queste erano le mie aspettative.

Nell’attesa dei canonici venti minuti di adattamento della vista all’oscurità, iniziai a posizionare per primo il cavalletto del cannocchiale. C’era una logica in questa prima operazione.

Con l’esperienza perfezionai la tecnica di agganciare lo strumento di osservazione al treppiede semplicemente andando a tentoni, ma le prime volte dovevo poter eseguire l’operazione vedendo quello che stavo manipolando. Sarebbe stato alquanto sgradevole puntare il cannocchiale verso il cielo e sentirlo scivolare tra le mani per poi cadere rovinosamente a terra. Cosa meglio di una pila a luce rossa con impugnatura magnetica da attaccare a una delle gambe del cavalletto per facilitarmi nell’operazione? E una volta sistemato il cannocchiale potevo puntare la sorgente luminosa verso il basso, permettendomi di consultare le mappe celesti con entrambe le mani libere da impedimenti. Addirittura potevo, con non poca difficoltà, azzardare dei semplici disegni di ciò che stavo osservando all’oculare. Oggi, con la mia telecamera planetaria a colori, catturare immagini mi è diventato molto più semplice e anche i risultati ottenuti sono di ben altra valenza, ma devo ammettere che tutto ciò è andato a discapito del fascino pionieristico di quei lontani momenti.

L’orologio del Municipio aveva da poco battuto otto rintocchi. In lontananza gli faceva eco il bubolare di un rapace notturno. Ancora cinque minuti e potevo finalmente iniziare ad appagare i miei appetiti di avido voyeur cosmico.

La costellazione dell’Orsa Maggiore era facilmente individuabile guardando verso nord. Come nel gioco della Settimana Enigmistica in cui si uniscono punti con tratti di retta, seguii la linea immaginaria che collegava le ‘guardie dell’Orsa’ (le stelle più esterne del trapezio, opposte al ‘manico’, giusto per intenderci), il primo astro luminoso sul percorso era la Stella Polare.

Il passaggio successivo sarebbe stato quello di individuare Alcor, una piccola stella di colore bianco che, con la compagna Mizar, l’astro centrale del manico dell’Orsa, costituivano una tra le coppie visuali (ossia una stella doppia distinguibile a occhio nudo) più famose del cielo. In passato, riuscire a separare visivamente i due corpi era considerata tra le prove per verificare la qualità della propria vista. Oggi questo test verrebbe fortemente condizionato dall’imperante inquinamento luminoso che purtroppo contamina ormai da anni i nostri cieli notturni. Ma se avrete l’occasione di trovarvi sotto un cielo terso, lontano dalle luci di un centro abitato, vi invito a mettere alla prova la vostra acuità visiva.

Il passaggio successivo sarebbe stato quello di individuare Alcor, una piccola stella di colore bianco che, con la compagna Mizar, l’astro centrale del manico dell’Orsa, costituivano una tra le coppie visuali (ossia una stella doppia distinguibile a occhio nudo) più famose del cielo. In passato, riuscire a separare visivamente i due corpi era considerata tra le prove per verificare la qualità della propria vista. Oggi questo test verrebbe fortemente condizionato dall’imperante inquinamento luminoso che purtroppo contamina ormai da anni i nostri cieli notturni. Ma se avrete l’occasione di trovarvi sotto un cielo terso, lontano dalle luci di un centro abitato, vi invito a mettere alla prova la vostra acuità visiva.

Pur avendo Alcor una luminosità solo cinque volte inferiore rispetto a Mizar, i due astri sono separati da appena un quinto di grado (o dodici minuti d’arco, dove il ‘minuto d’arco’ rappresenta la sessantesima parte del grado). Per farvi capire quanto minuscola sia questa distanza, immaginate di distendere il braccio sinistro davanti a voi, la nocca dell’indice è separata da quella del medio di circa tre gradi, quindi ben quindici volte la distanza tra Alcor e Mizar.

Individuai la coppia senza grosse difficoltà.

Ci tengo a precisare che riuscii nell’intento solo grazie a un paio di occhiali facenti parte della dotazione di base sin dal compimento del quinto anno d’età. Se me li fossi tolti, non solo sarebbe stato difficoltoso osservare Mizar e Alcor, ma mi sarei giocato la possibilità di trovare l’intera costellazione dell’Orsa Maggiore.

La capacità di individuare Alcor non era solo un tentativo di dimostrare a mia madre l’inutilità del tedioso controllo annuale della vista alla clinica oftalmologica dell’ospedale Sant’Anna di Ferrara, quando ancora ubicato in Corso della Giovecca, ma rappresentava la quasi certezza che quella sera, sarei riuscito nell’intento, perché la luminosità delle singole componenti dell’Ammasso Doppio di Perseo era di poco inferiore rispetto a quella della piccola stella dell’Orsa Maggiore.

Non fu difficile individuare Cassiopea. Come verificato con l’astrolabio, seppur con un’ora di anticipo sull’impostazione dello strumento, trovai la costellazione che giaceva orizzontale, con i vertici della doppia vu praticamente paralleli alla linea di colmo della casa della zia, ma circa venti gradi oltre. Il Perseo subito sotto, leggermente spostato sulla sinistra. La sua forma ricordava quella della lettera ipsilon, ma rovesciata. Avevo già individuato Mirfak, la stella più luminosa della costellazione, una supergigante gialle distante 510 anni luce dal nostro Sistema Solare.

Non fu difficile individuare Cassiopea. Come verificato con l’astrolabio, seppur con un’ora di anticipo sull’impostazione dello strumento, trovai la costellazione che giaceva orizzontale, con i vertici della doppia vu praticamente paralleli alla linea di colmo della casa della zia, ma circa venti gradi oltre. Il Perseo subito sotto, leggermente spostato sulla sinistra. La sua forma ricordava quella della lettera ipsilon, ma rovesciata. Avevo già individuato Mirfak, la stella più luminosa della costellazione, una supergigante gialle distante 510 anni luce dal nostro Sistema Solare.

Puntai il cannocchiale sulla g Persei, una stella doppia spettroscopica (si tratta di una stella binaria che non può essere osservata visivamente, neppure con i telescopi più potenti, ma solo tramite uno spettroscopio in grado di rilevare il movimento alternato delle due componenti), circa tre volte meno luminosa della precedente. Questa stella, dello stesso colore del nostro Sole, aveva da tempo terminato di convertire idrogeno in elio e ora si trovava a fondere quest’ultimo in elementi più pesanti quali carbonio e ossigeno.

Ero pronto per il passaggio successivo, individuare la h Persei. Avrei potuto usare quella stellina di quarta magnitudine (circa sei volte più luminosa del limite dell’occhio umano in cieli tersi) come trampolino per tuffarmi nell’ammasso di Perseo.

Con il cannocchiale impostato a dieci ingrandimenti, allentai la manopola che teneva fisso lo strumento in posizione inclinata e lentamente cercai di portare nel campo visivo la piccola stella. A ogni nuovo spostamento dovevo togliere le mani dall’intera attrezzatura e attendere che la visione si stabilizzasse. Bastava sfiorare appena il cannocchiale per vedere il tenue punto luminoso trasformato in una fulgida scia che a poco a poco riduceva la sua lunghezza sino a ritornare alle dimensioni di origine. E ricorderete, che a complicare il mantenimento dell’oggetto osservato al centro dell’oculare ci si metteva pure la rotazione terrestre. Pensare di avere una montatura equatoriale motorizzata per l’inseguimento dell’astro sarebbe stata pura fantascienza!

Ero pronto a mollare gli ormeggi e fare il balzo verso l’ammasso. Presi bene la mira nella direzione di d Cassiopeiae, una stella gigante bianca dall’impronunciabile nome, mi pare Ksora o anche Ruchbah.

Con estrema cautela, iniziai a spostarmi in diagonale verso l’astro splendente, alternando la visione dall’oculare con quella che avevo traguardando l’estremo opposto del cannocchiale; questo mi serviva per evitare di perdere la rotta durante quell’azzardo di navigazione in mare aperto.

Tra la h Persei e la d Cassiopeiae non esistevano altri astri di riferimento, ma la direzione ero sicuro essere quella giusta, per cui proseguii fiducioso nei marosi cosmici.

Feci un nuovo cauto spostamento. Nel campo visivo fu un improvviso pullulare di fioche stelle. Quel piccolo passo mi aveva portato all’interno del Braccio di Perseo; a mia insaputa stavo veleggiando in quello che era conosciuto essere il braccio di spirale più lungo della nostra Via Lattea (il nostro Sole si trova nel braccio di Orione, più interno), ma nulla ancora che potessi ravvisare come l’oggetto ricercato. Ero quasi giunto a metà della distanza che separava i due astri principali, il doppio ammasso avrebbe dovuto comparire con il prossimo avanzamento in quel silente tramestio di stelle che popolavano la nostra galassia.

Osservare la Via Lattea al cannocchiale è sempre stata per me motivo di grande entusiasmo e al contempo un doveroso atto di umiltà nei confronti dell’Universo.

Una volta puntato lo strumento nella direzione di quella velatura lattescente che percorreva trasversalmente l’intera volta celeste, si veniva sopraffatti dall’infinità di stelle che punteggiavano quell’effimero spicchio di cielo. Si aveva come la sensazione di osservare un manto di velluto nero che un ignoto pasticcere aveva magistralmente saputo spolverare, in ogni dove, con un fine strato di zucchero a velo. E il nostro Sole non era che uno di quei minuscoli granelli bianchi.

Il solo immaginare quanto potesse essere vasto l’intero cosmo mi dava un senso di affanno e stordimento estatico, faticavo a distogliere lo sguardo da tanta magnificenza.

Due mezzi rintocchi mi riportarono alla realtà.

Rallentai la navigazione riducendo la portanza delle vele.

Percepivo lo sciabordio della Via Lattea colpire il mio cannocchiale. Finalmente il rollio cessò, e come per incanto, ecco stagliarsi al centro dell’oculare due chiazze in cui la densità delle stelle era palesemente maggiore rispetto al fondo cielo. Immaginai che l’incauto mastro dolciario avesse avuto un attimo di disattenzione spargendo più del dovuto proprio in quel punto.

Portai lentamente l’ingrandimento al valore massimo. Sempre più stelle andavano ad arricchire l’immagine dei due corpi celesti che occupavano quasi per intero il campo visivo inquadrato: stavo osservando l’Ammasso Doppio di Perseo, al secolo h+χ Per (NGC 869 e NGC 884 per gli affezionati del New General Catalogue).

6.800 e 7.600 anni luce mi separavano da quella manciata di puntini bianchi, ma pareva di poterli toccare con un dito. Un telescopio più potente mi avrebbe permesso di apprezzare che in realtà entrambi gli ammassi erano dominati da un gran numero di stelle blu e azzurre, tra le quali ne spiccavano addirittura alcune di un bel color arancione, un piacere per la vista!

Dopotutto, sapevo accontentarmi.

Il nuovo bubolare dell’amico notturno accompagnò lo scricchiolio dell’airlock alle mie spalle, missione compiuta.

Davide Formenti

nasce a Bondeno (FE) l’8 giugno 1966. Già in giovane età ha dimostrato uno spiccato interesse per il mondo della scienza lanciando, tra l'altro, il suo primo razzo autocostruito. Nel 1992 ha conseguito la Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica presso l’Università di Bologna. Nel 1999 collabora con un’azienda come Responsabile della Ricerca e Sviluppo. Da sempre amante della montagna, dal 2019 pratica arrampicata sportiva sotto il vigile occhio della moglie Rosalia.